ENGLISH

Origin

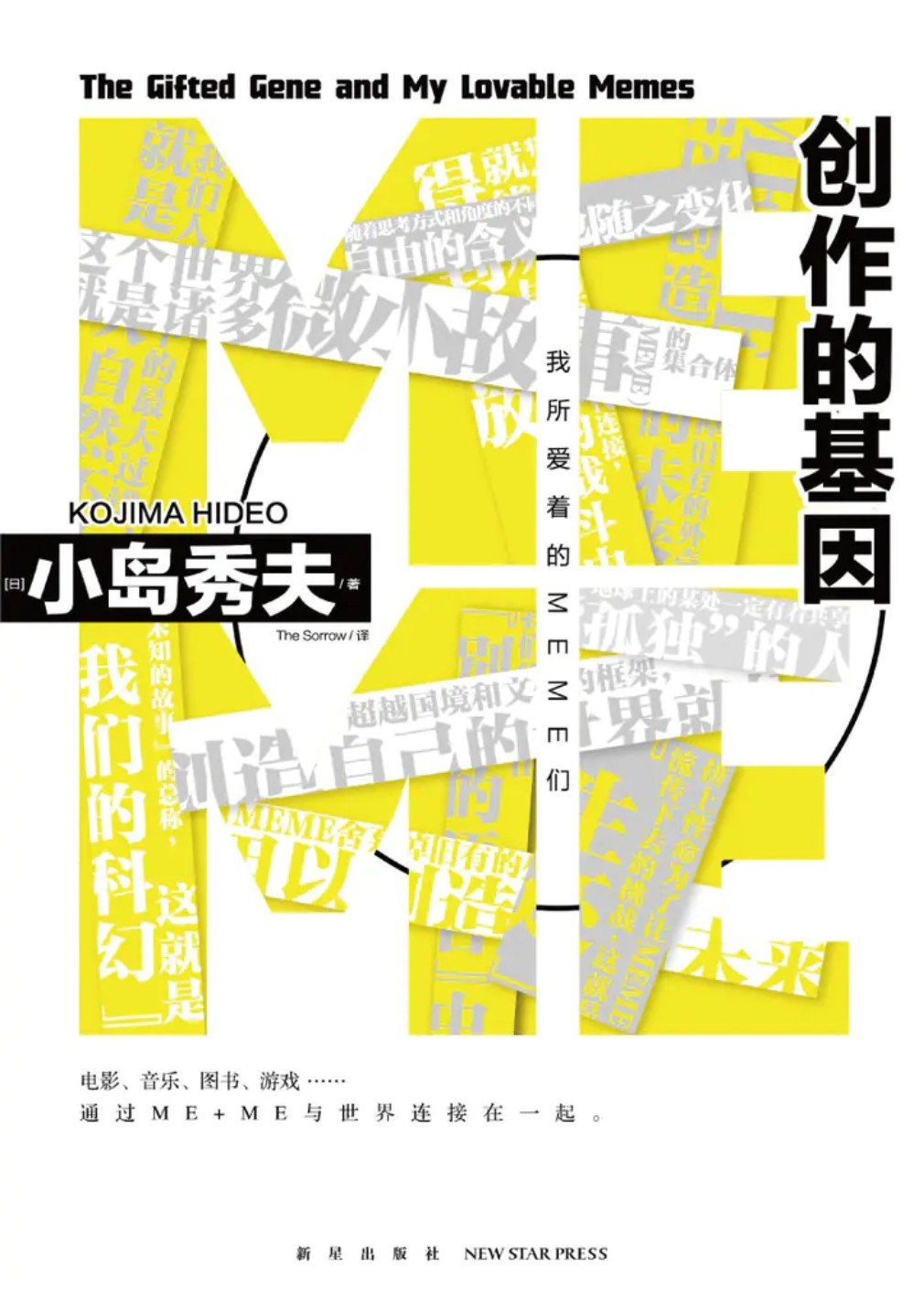

Recently I’ve been reading [[创作的基因 - 我所爱着的 MEME 们 - 小岛秀夫]]. In it, [[小岛秀夫 Kojima Hideo]] defines MEMEs as “media that create connections between people,” and shares the MEMEs he loves.

Inspired by this, I started to list the MEMEs that have deeply influenced me. But as I wrote, the list kept growing, and I gradually felt it might be better to first write about the ones that matter to me the most — my “light of life.”

By “light of life” — or you could call them North Stars, or compasses — I mean the things I’m willing, eager, and almost unable to not do, the things I want to keep doing until I die, or until the light goes out.

Parts of what follows are adapted from old emails and course papers I wrote years ago.

The Light-less Chaos (1998–2012)

My first encounter with computers

“What class is this?”

“It’s a summer computer class.”

“What can I do if I take this class?”

“You’ll learn the basics of how to use a computer, and hopefully discover an interest!”

“Okay, I want to sign up.”

This conversation happened in the summer of 2004. I was six years old, in first grade.

There was a big “fat-back” monitor, a keyboard, a mouse, and a bunch of colorful cables whose purpose I couldn’t understand. If you stared at the screen for too long, your eyes would hurt.

That was my very first impression of a computer. Of course, at the time I didn’t know the formal word “computer” — I only knew it as a “diannao.”

I can’t really remember what I actually learned in that summer course anymore, but one scene is still vivid in my mind:

Our teacher was a young man, maybe in his thirties, with a stubbly beard. He’d just spent a while explaining some theory, but looking at the dozens of squirming, restless kids in front of him, he clearly knew his words had gone in one ear and out the other. He sighed, clapped his hands, and the noisy classroom suddenly quieted. We all looked up at him, bewildered.

“Don’t worry if you don’t remember the theory I just talked about,” he said slowly, clearing his throat. “You’ll understand it gradually later. You’ve been sitting a long time — you must be tired, right?”

“We’re not tired~” we answered cheerfully. We hadn’t been listening anyway; we’d just been chatting with our friends.

“Uh…” He was a bit thrown off.

“Well, would you like to play some games?” he asked with a smile, regaining his composure.

“Yes!” The moment the word “game” appeared, everyone got excited.

“Okay then, open Internet Explorer — yes, that blue ‘e’ icon. Then in the address bar, that white box at the top of the screen, type in ‘ www.guangwang.com ’, letter by letter on your keyboard. There are some little games there, give them a try~”

Step by step, using language that wasn’t very technical but extremely easy to grasp, he led us into the world of computers.

Back then I never would have imagined that many years later, I’d be sitting at my dorm desk in university, at my own computer, typing these words to preserve that unforgettable memory.

Practice, practice, practice

“Don’t look at the keyboard. You need to remember where each key is,” my father said sternly, standing behind me.

“A… B… C…” I pressed one key at a time, secretly wondering why the letters weren’t arranged together in order instead of scattered everywhere.

“If you’re going to learn something, you should learn it well. Typing is the most basic skill — you must master it,” my father continued.

“When you finish today’s practice, you can play for half an hour.”

He left the room after saying this.

I didn’t respond. I just kept entering letters, one by one, and later Chinese characters, one by one. Slowly, I grew faster and faster.

When none of my classmates could beat me in the “Life or Death Escape” game mode in a typing software, I knew I’d become very familiar with it.

The First Light – Virtual Reality (2013–2021)

Virtual Reality (2013–2017)

Have you ever watched an anime called Sword Art Online?

It all started with [[刀剑神域 Sword Art Online]].

In middle school I became obsessed with anime. The wild ideas and fantastical scenarios in those shows had a strange pull on me. Most anime, I’d watch and then move on. But in one of them, a single device ended up becoming the thing I later decided to dedicate myself to — and the reason I chose the science track and, eventually, computer science.

The anime is Sword Art Online, and the device is a fully immersive virtual reality system.

Of course, at that time I didn’t know the chinese term for “virtual reality,” let alone the English phrase “virtual reality.” I didn’t even realize that such a thing could actually be made real. Whenever people asked what I wanted to do in the future, I never knew how to explain this device. So I always ended up thinking for a moment and then asking:

“Have you ever watched an anime called Sword Art Online?”

So this thing is called VR

Maybe it was because I had no talent for memorizing historical dates, or because politics bored me, or geography didn’t interest me, or maybe simply because Sword Art Online had planted a seed in my heart — when it came time to choose my track in high school, I chose science without hesitation.

I tried to learn programming on my own, but had no idea where to start. After I told my math teacher in 11th grade about my ambitions, he recommended I read [[C Primer Plus 5th Edition]] and another book whose name I’ve now forgotten — I only remember it had white and purple on the cover and was published by Tsinghua University Press.

But maybe because I lacked aptitude, or because I had nobody to discuss things with, I flipped through the books without really practicing anything. Later, as schoolwork got heavier, I gradually let it go.

At the time I didn’t realize I might not be very good at programming (I hadn’t even really get the basic yet), but that planted a seed of pain for the future.

In the blink of an eye, I’d gone from a rebellious freshman in high school to a senior about to leave for university.

Every year around January or February, outstanding alumni would return to our school to introduce their universities and encourage us younger students to push through the gaokao. Thanks to my hard work in 11th grade, I was able to rejoin the top class in 12th grade, which meant I could meet more of these excellent seniors.

One evening, they came to give a talk. Because our teacher had also been their teacher, we had plenty of time to ask questions. After hesitating for a long time, I still didn’t stand up to ask what I really wanted to ask.

During the break before evening self-study, I ran up to L, a senior who’d gone to Tsinghua, and asked shyly:

“Hi, excuse me, I have a question I’d like to ask.”

“Go ahead,” he smiled.

“Have you ever watched an anime called Sword Art Online?” I scratched my head.

“Uh…” He looked a bit puzzled.

“I have. Why?”

“Then you must know that device in the show — the one where you put on a helmet, lie down, and enter another world. What technology is that?”

“Oh, you mean VR?” His expression suddenly cleared.

“VR?” I scratched my head again.

“Virtual reality,” he said confidently.

“Ah, so it’s VR! That must be it. What field would I need to study to work on something like that? I really want to, but I don’t know what major to choose.”

“Hmm…” He thought for a moment.

“I’m not totally sure,” he said at last. “I only know it mainly belongs to computer science, but not only that. It’s a highly interdisciplinary technology — you’d need knowledge from computer science, graphics, imaging, AI, and so on.”

“I see… okay, thank you!”

Even though I didn’t get a precise answer, I happily thanked him and left. For the first time in years, someone had actually given that device a name.

Right then I made up my mind: even though I felt like I was already working hard and under a lot of pressure, if I wanted to chase this VR dream, I’d have to give even more.

So it’s decided — Computer Science

Looking back now, there are so many disciplines related to virtual reality, brain-computer interfaces, or consciousness. Philosophy can explore the relationship between consciousness and the body. Neuroscience can investigate the neural basis of consciousness. Biology can study the physiological foundations and mechanisms of consciousness. Psychology can explore the relationship between mind and bodily perception…

But when I was filling in my college preferences in 12th grade, I had very limited access to information and didn’t know where to start looking. The majors that seemed directly about VR were mostly at lesser-known schools, which left me confused. Eventually, I had a thought: no matter which direction you go in, you can’t avoid the implementation layer — someone has to build this stuff, right? That means, one way or another, you need computer science.

So in the end, for every school I applied to, my first choice was related to computer science.

“Bang.” I closed the college guidebook for that year. I’d made my decision. It was two days after the gaokao scores had come out.

“I’m going to apply for Computer Science and Technology,” I told my mother.

“Great, Mom supports your choice,” she smiled. “But you should still choose a good school.”

“I know. I’m choosing my major first, not the school. But once the major is fixed, of course I’ll choose the best school I can.”

So when I filled out the forms, the first major at every university I picked was Computer Science and Technology, and the rest were CS-related. I knew I would eventually walk the path I wanted.

On July 12th, 2016, after refreshing the page who-knows-how many times and typing in my information over and over, I finally saw my admission result:

“Congratulations, you have been accepted into X University, Computer Science and Technology…”

I wasn’t sure how I felt — happy, disappointed, or something in between. I only knew that I would be spending an irreplaceable four years of my life there.

Planning early

Dear Professor W,

Hello!

I am XXX, a student in Class 4, 2016 of Computer Science at X University. It’s an honor to be your student!

I’ll get straight to the point. I’m writing this email because I have some questions and I’m hoping to hear your advice. For a long time I’ve been thinking about my future direction: I want to research, study, and apply VR technology and its related industries. For now, I only know that I should learn computer graphics. I originally planned to find some club or organization related to this after entering university, to build up knowledge and skills. But after asking around and searching, I couldn’t find any club or group that matched what I had in mind. The only places that use VR are some studios doing very shallow applications of the tech. Even if I joined them, it wouldn’t give me systematic learning in the area I care about.

Right now I feel rather lost, and I don’t know how to keep moving firmly along the path I chose. That’s why I would really like your suggestions on how I should plan my future study and research direction.

I would be extremely grateful if I could receive your reply.

Your student,

XXX

2016.9.10

That was the first email I ever sent to my class tutor. I had just entered university, full of enthusiasm, and wanted to immediately do something to move toward my VR dream. Reality, of course, was not so cooperative.

After I calmed down, I wrote this email.

With my tutor’s patient help, I drafted a rough four-year plan for university, and later added some details:

- Freshman year: do well in the Tech Center, and deeply understand user needs.

- Sophomore year: join a VR-related studio to learn how a team operates. Actively participate in ACM competitions and aim for awards. Take the GRE and aim for a high score. Try to go on a short-term exchange or study abroad.

- Senior and Graduation years: join a digital media lab to study VR in more depth. Take the TOEFL and aim for a high score. Apply for graduate programs in the U.S.

- Throughout the four years: work hard on math and English, and keep exercising.

“Since you have chosen the goal, you must brave the struggling and keep going,” Zhou Guoping once wrote.

That’s how I felt.

On the road

According to my plan, in freshman year I joined the Student Union Tech Center (which I later realized was mostly video work) and a design studio on campus. It was there that I finally got hands-on experience with VR development. I read books like [[Unity 虚拟现实开发圣典]] and [[Unity 虚拟现实开发实战]], followed their tutorials to set up SDKs, integrate controllers, and build demos… and just like that, the summer of 2017 passed.

I happened to find an email from my tutor W from September 2017. Reading it now, every sentence still feels like gold:

As I often emphasize, Computer Science is essentially math, programming, and English. The further you drift from these three aspects, the further you move away from the core of CS. You now need to be clear on the direction you’re heading (work, graduate school, going abroad, staying in CS or switching major), and what that direction requires. Only then can you wholeheartedly do the things you love and are doing now, without being distracted by all the noise around you.

Ask yourself whether the things you’re doing are about skills or technology, whether you rely on intuition or on math, whether you’re just editing or truly programming. If you’ve drifted away from technology, math, and programming, then you should seriously consider whether you’re still on the main path of CS, or whether you want to switch to another field.

Lastly, note that Computer Science is gradually becoming a basic discipline like English or Chinese. Solid abilities in programming, math, and English will prepare you to face all kinds of future challenges at work. In your work, study, and life, manage your time well. If there’s a conflict, put your health first, study second, and work last. Also, in your work, focus on training yourself in recognizing and using people, as well as planning, management, and execution. These “emotional intelligence” skills are just as crucial to your personal development as a solid technical foundation.

Can we make everyone a NEO? (2018–2020)

At the beginning of 2018, through recommendations from seniors, I got an internship at Professor X’s company, where I worked on VR development. For about a month, I helped build an educational VR project — a volcano-tour experience.

Also in January 2018, I joined senior C for the Global Game Jam with the theme “Transmission.” Together we made a game called For Love, which was the first “real” game I ever worked on.

After a period of development work, I realized I might not be that good at programming. I’d never considered an academic path because of my weak math. But after talking with Professor X, I found there is a field that’s less demanding in pure math — Human–Computer Interaction (HCI). VR is essentially a subfield of HCI. Under his guidance, I began to read a lot of papers and look for a suitable research direction.

Inspiration often comes unexpectedly — but you need to be ready for it.

One day in the shower, I suddenly had an idea. At the time I had just rewatched two films: [[movie - 盗梦空间 Inception]] and [[movie - 黑客帝国 The Matrix]].

We might not be able to use brain–computer interfaces to become like NEO in the Matrix, instantly “loading” skills into our brains. But could we learn from the principles of Inception — where in the half-sleep state, time seems to pass differently — and change how people perceive time in virtual environments?

After chatting with professors in psychology and biology, I realized that the “half-awake, half-asleep” state is currently far too hard to control in experiments, so it’s not really workable. In the end I took a step back and focused my research question on:

“Can we manipulate users’ perception of time in virtual reality?”

Make happy longer, make bitter shorter (2019–2020)

With a direction in mind, I dove into reading. Eventually I found the most important paper of my undergraduate research:

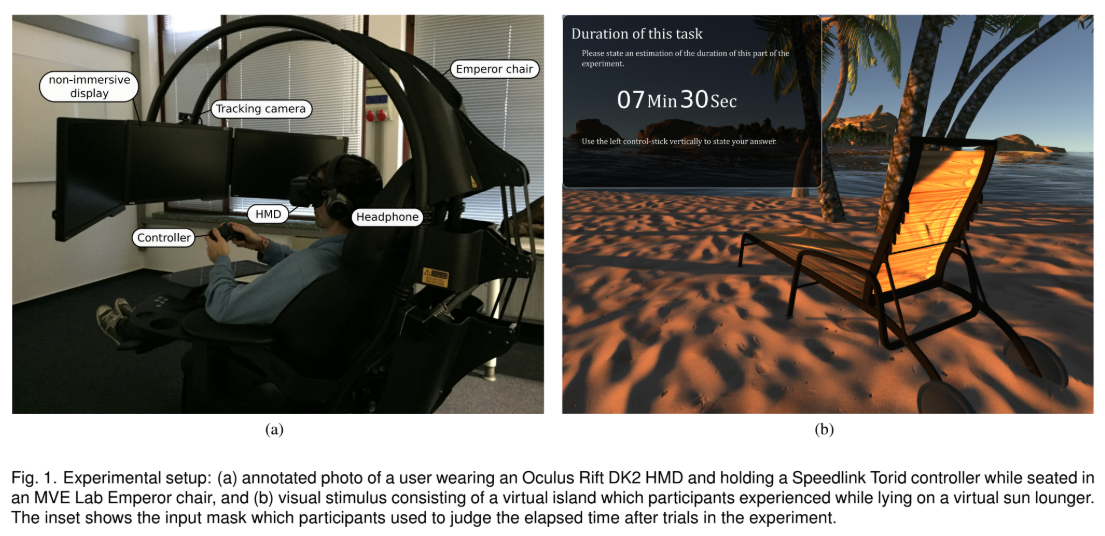

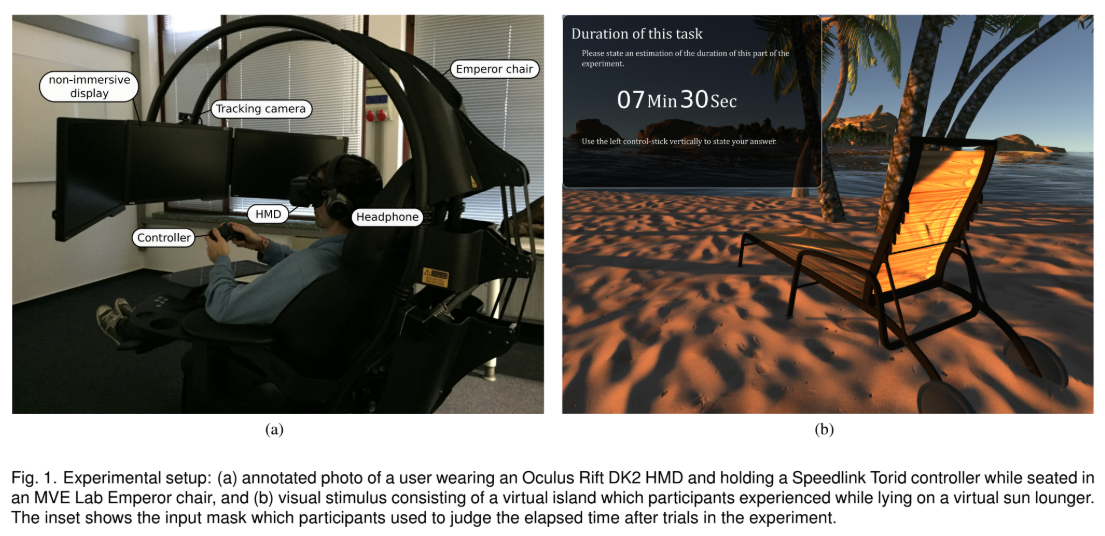

The authors used a clear experimental setup to examine how people perceive the passage of time in Immersive Virtual Environments (IVEs). Their conclusion was that time perception in IVEs is not fixed; it is co-shaped by external temporal cues (“zeitgebers”) and the user’s current cognitive load. More importantly, strong cognitive load can override the effects of environmental temporal cues.

Put simply, they used a dual-task paradigm: participants had to do two things at once. One task was time estimation — after playing, they had to report how much time they felt had passed. The other was a memory task that required focused attention (i.e., high cognitive load). After completing the cognitive task, they reported their subjective time.

If we treat the reported time as the dependent variable Y, their main independent variables were the [[授时因子 zeitgebers]] (external environment cues that affect internal biological rhythms — here, sun position and light/shadow changes) and [[认知负载 cognitive load]].

Without a cognitive task (i.e., when people were bored), the manipulated speed of time (sun movement and lighting changes) significantly affected time estimation: subjective time (689s) was longer than actual time (600s).

But with a cognitive task, changing the “clock speed” had almost no effect: subjective time (~561s) was shorter than actual time.

Inspired by this, and with Professor X’s help, I began thinking about how to control and predict users’ time perception in VR.

A practical question then arises: what’s the value of this research?

My starting point was: if we can adjust perceived time, people could use the “extra” time to do what they want. But that alone didn’t feel strong enough. After several discussions, I eventually came up with a slogan:

“Make happy longer, make bitter shorter.”

For almost a year, I explored related topics. In the end, I became the first author on a paper accepted by an international conference.

In short, building on previous work, we didn’t stop at describing phenomena, but tried to model “users’ spatiotemporal perception in VR” so that we could predict outcomes. Given certain inputs (gender, age, cognitive load, heart rate, body temperature…), we tried to estimate perceived time and presence scores. After building the model, we created a “spot the difference” VR game to validate it.

In the end, our predictions for presence were close to actual values, but our time-perception predictions were not good. At first, I had a hard time accepting that. But eventually I realized: “no result” is also a result.

In empirical science, non-significant results still have value; they can guide future researchers to explore other directions.

That period was very fulfilling. Because of COVID, though, I couldn’t attend the conference in person, and gave my talk online. Interestingly, the organizers used a game-like online virtual space, where participants could appear as avatars and “meet” each other.

Improving user experience by manipulating time perception in VR (2020–2022)

In China, there are very few researchers working specifically on VR + time perception. Even globally, there aren’t many groups in this niche. But overseas universities have strong HCI programs, so I decided to follow my original plan and study abroad.

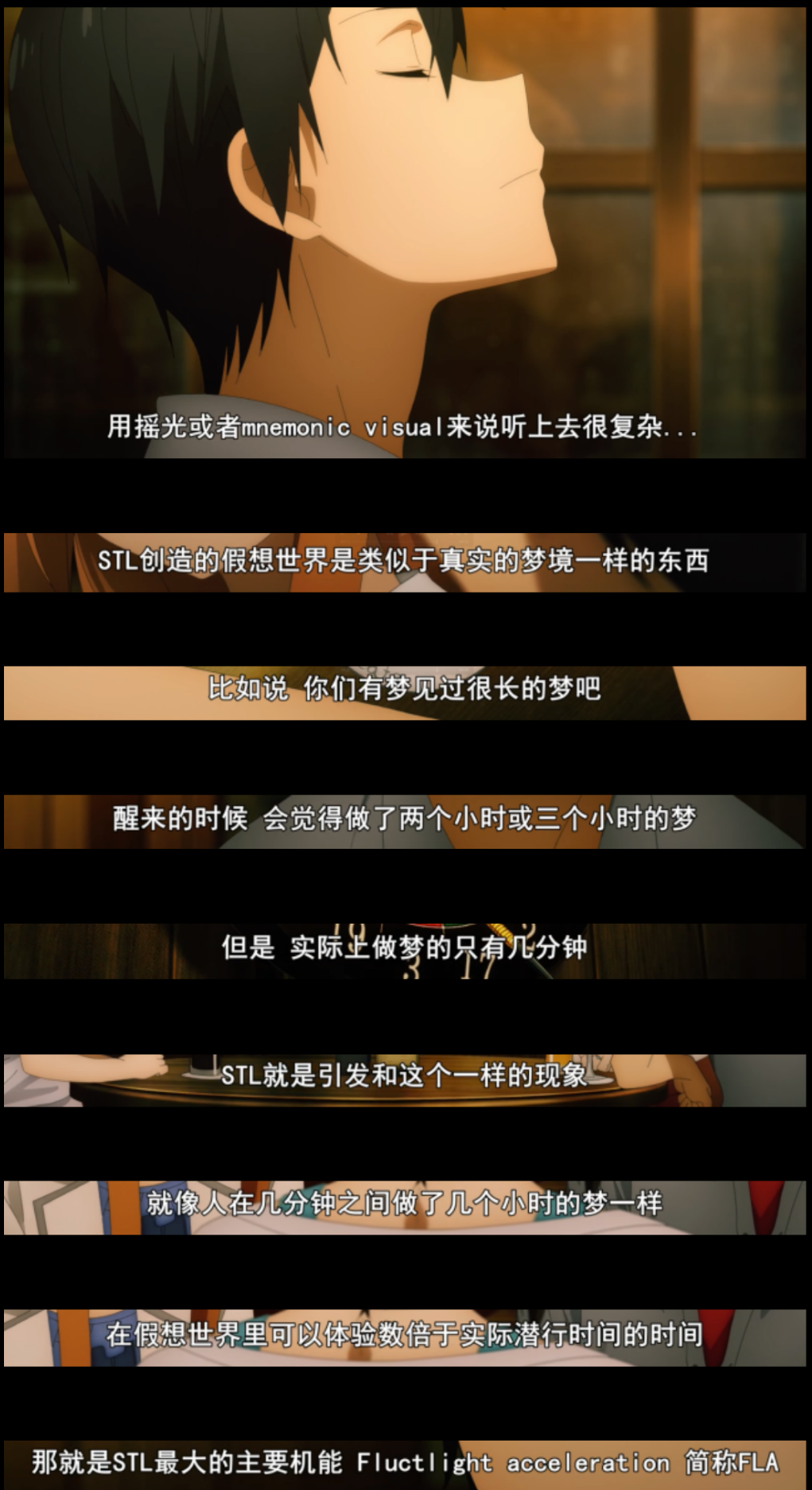

By coincidence, I was also watching [[刀剑神域 Alicization]] at the time, where Kirito talks about wanting to study abroad. That left a deep impression on me.

Since my undergrad GPA wasn’t particularly high, I didn’t aim directly for a PhD. I wanted to do a Master’s first. Studying in the U.S. would be too expensive, and one-year programs in Hong Kong or the UK felt too short to learn deeply. In the end, I chose a top European university with a strong CS ranking.

Before going abroad, I read a few books on time perception and reflected on the limitations of my earlier research.

Most of my interventions — aside from task-related cognitive load — relied on zeitgebers (one of the strongest natural zeitgebers is light; temperature is another). But zeitgebers work by modulating internal circadian rhythms, warped sense of time included.

A simple example: when people take long flights, they often experience jet lag. This is a classic mismatch between external zeitgebers and internal biological rhythms — the body can’t catch up, and the internal and external clocks go out of sync. When this happens, people usually feel unwell.

In other words, if my research is pushed to the extreme, we might end up rapidly altering people’s internal biological clocks — which could be harmful to their wellbeings. That realization discouraged me.

My Master’s program was a two-year curriculum with coursework and thesis in parallel. Most of the first year was spent taking various classes. During this period, I learned some interesting HCI theories and used a 3D printer for the first time (each student got one to freely use during the course and then return).

Near the end of the first year, I started looking for a thesis supervisor. Since I was already working as a research assistant in the HCI group, I naturally asked Professor K to be my thesis advisor.

My interests hadn’t changed: I still wanted to manipulate time perception in VR. After discussing with K, we returned once again to the key question: what’s the value of this research?

K felt that treating time manipulation as an end in itself wasn’t very meaningful. But if we treat it as a tool to improve user experience in VR, then it becomes much more valuable.

That became the topic of my Master’s thesis.

We often say “time flies when you’re having fun.” But in my experiments, I found something almost opposite: in a quiet VR environment with high social density (i.e., more people per unit space), users’ subjective time estimates significantly increased — but their user experience, especially involvement and overall satisfaction, also significantly improved.

I think this relates to environmental and social psychology. In a quiet, low-pressure environment, higher social density (even if everyone else is an AI agent) reduces boredom and provides a sense of companionship, which increases involvement and overall experience. Meanwhile, task performance followed [[社会促进效应 social facilitation]] and [[社会抑制效应 social inhibition]]: in the presence of others, people typically perform better on simple tasks (like popping as many floating bubbles as possible) and worse on complex tasks (like accurately stopping when they feel 7 minutes have passed).

What I gained most from my Master’s wasn’t a particular result, but a habit of critical inquiry — every detail of experimental design has to be grounded in theory, not just improvised. For every design, you should ask “WHY?” If you can’t answer, you probably haven’t thought it through. This mindset later had a major influence on how I approach game design.

In the later phase of my Master’s, for personal reasons, I didn’t continue to a PhD.

The first light that had accompanied me for nearly ten years faded out.

The Second Light – Games (2021– )

If it’s all “doing time,” at least pick the cell you prefer

Life without a light is anxious and restless.

All along, I had been moving toward a light. Whatever I did — straight line or detour — it still felt like progress. A light is something you can’t finish in a lifetime, so there’s always more to do, which is fine by me. But when a light suddenly goes out, and life slows down, you’re left not knowing what to do.

I had no idea what kind of work I could do. Everything I’d done in university was tied to academic VR. Suddenly, I was going back to China to find a job, and I had no clue.

On my girlfriend’s advice, I started considering product management. I didn’t think I had enough empathy for customer, but “to business” seemed to value structured thinking — something I’d trained through research. That was my reasoning at the time. So I started preparing for “to business” PM roles: since I had no internship experience, I enrolled in an online course to produce a portfolio project. With the portfolio done, I made a resume, sent out applications, took tests, went to interviews… it didn’t go very well.

I didn’t feel the same sense of alignment I’d felt in the past. I didn’t know where I was heading. I needed a new light.

Then I saw a game company announcing an online “game designer boot camp” — you could join remotely by writing a game experience analysis report. My heart stirred. I’d been playing games since around five years old, across many genres. Even though most of my experience was academic VR, I had also done a few game projects and even co-organized a campus game jam.

Compared to product management, I realized I probably liked game design more. Even if I hadn’t found a new light yet, if work is “serving time,” I’d rather pick a prison I like better.

So I joined this online game design camp, rewrote my resume, applied, tested, interviewed…

Looking back at my notes from that period: I applied to 58 companies in total. For product roles, I got interviews from 11, and 1 offer. For game roles, I got 20 interviews and 3 offers.

At the end of 2021, I turned down the product offer and accepted the second game design offer.

I was still confused.

Gamifying Taoist philosophy (2022–2023)

I started looking for a new light.

With a bit of time before returning to China, I tried to absorb as much game-related knowledge as I could — books, videos, podcasts…

Then I listened to an episode of GCORES: “What is a game? Three game creators ask the world a question – CLIPS vol.7”. In it, [[叶梓涛]] talked about his time-themed games, which struck a chord.

I began to ask myself: what kind of games do I want to make? I wanted them to carry a personal imprint.

I vaguely recall discussing photography with someone — why we take photos, and what makes a “good” photo. Cartier-Bresson talked about the “decisive moment.” My own answer back then was “irreproducibility”: if someone else, in the same situation, could press the shutter and get the same image, doesn’t that erase the subjectivity of the photographer? Whose eye, whose hand, wouldn’t matter anymore. So I wanted to take photos that only I could take, and make games that only I could make.

But what exactly is this “I”? How does subjectivity manifest in the medium of games?

Looking back, I didn’t really have any standout “hard skills.” But I had been deeply influenced by Taoist philosophy. Maybe what I wanted was to express Taoist ideas through games?

A new light flickered into view.

Looking back now, “irreproducibility” is probably a false problem — in a unidirectional time dimension, every moment is unreproducible. Taoism is actually about de-centering the subject, while I was trying to embed my subjectivity into my works. There’s some conflicts there.

Yin Yang Messenger was my first attempt:

On inspirations

I wanted to start from yin–yang, and 2D platformers seemed like the easiest genre to prototype with current tools and assets. The design was inspired by a talk from 鱼一元 001 on the four elements of platformers — Items, Devices, Environment, and Status. I treated yin–yang as a status element. From there I designed spirits that support the yin state (plus the little pig-pushing-boxes mechanic), and evil spirits that cause “out-of-body” experiences, separating the yin state from the body.The “mischievous spirit” was a sudden idea during design — since we had good and bad spirits, why not design one that’s mixed?

The evil dog came from the idiom “(even) the chickens and dogs are unsettled” and the idea of dogs “seeing the unseen.” So it became an enemy that relentlessly hunts the yang state but fears yin.

The concept bounced around in my head for over a month, but the actual implementation only took about a week, thanks to the foundation from the Game Design and Development 2: 2D Platformer course. The UI framework and audio came from there too — it really is a great course.

In the spring of 2022, I turned down my previous offer and accepted my current job.

In 2023, I began working through the exercises in [[Challenges for Game Designers]]:

- CHAP2 – Challenge 1 – Path A to B

- CHAP2 – Challenge 2 – Territorial Acquisition

- CHAP2 – Challenge 3 – Exploration

- CHAP2 – Challenge 4 – Collection

- CHAP3 – Challenge 1 – Bomb

- CHAP3 – Challenge 2 – Maze

- CHAP3 – Challenge 3 – Password

- CHAP3 – Challenge 4 – Electricity

Yes, I had started moving again. But this time I was greedy — I wanted to know more about where exactly I was headed. I began to feel that making prototypes is a bottomless activity; I didn’t know what the “next step” should be.

So during my annual one-on-one with my lead, I threw the question to him: since making demos is infinite, how should a designer grow?

“Game design isn’t just about mechanics,” he said. “It’s experience design. For a particular experience you want to deliver, you should try approaching it from different directions. Maybe this time you realize it through mechanics, next time through level design, then through narrative… By trying to evoke the same experience through different means, you gain a more holistic perspective. You’ll learn which tools are available, and you’ll better understand and collaborate with colleagues in other disciplines.”

I started paying more attention to experience and emotional design, and searching for methods.

The “triangle games” that cross age and gender (2024– )

I recalled an earlier GCORES interview with [[陈星汉 Jenova Chen]]:

He posed a question:

In film, there are relatively mature methodologies for shaping and evoking audience emotion. But in games, we still seem to lack such a system. Could we build one?

Driven by that question, I went back through [[thatgamecompany]] ’s GDC talks and began constructing the [[情感化游戏设计系统 emotional game design system - EGDS]].

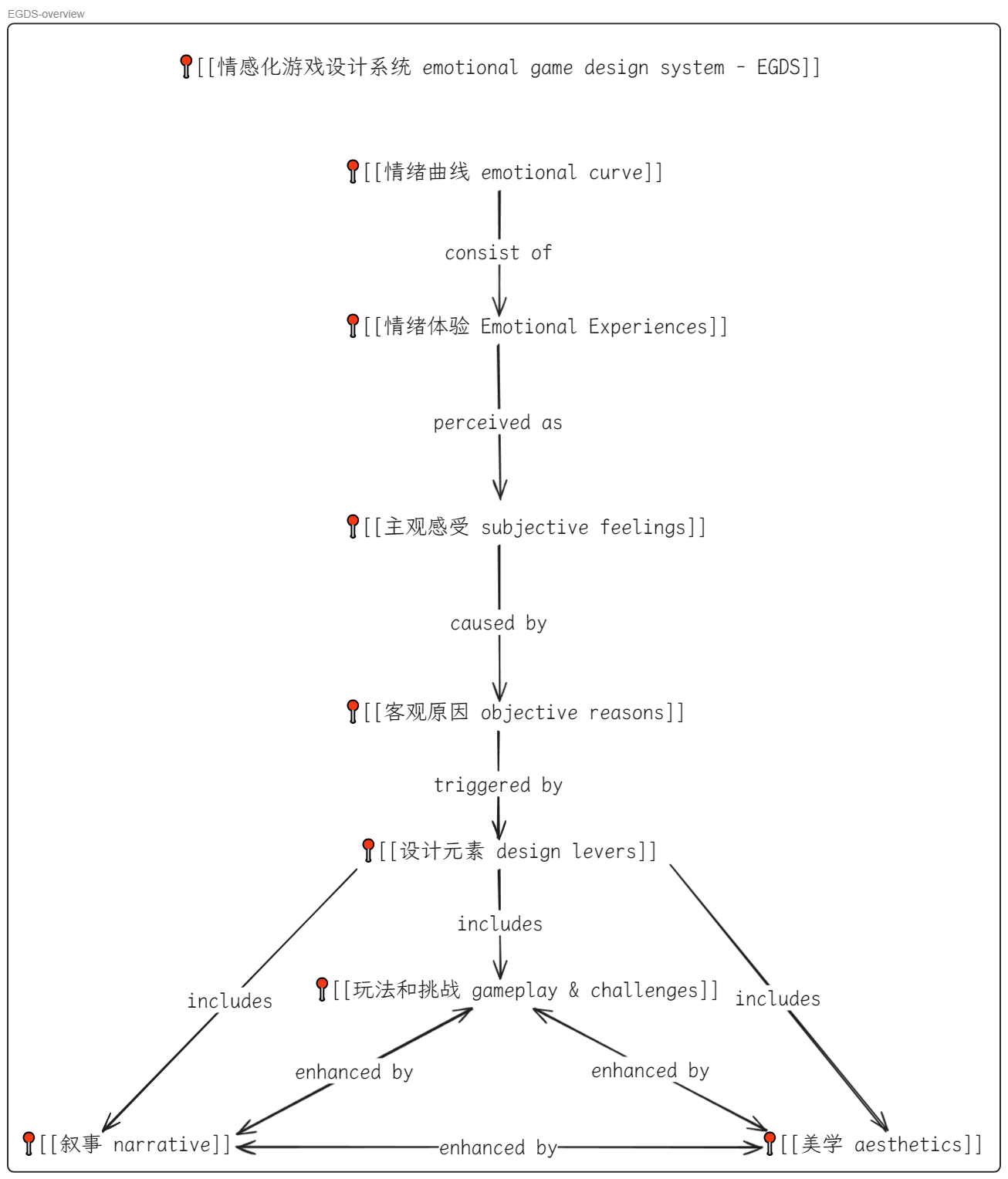

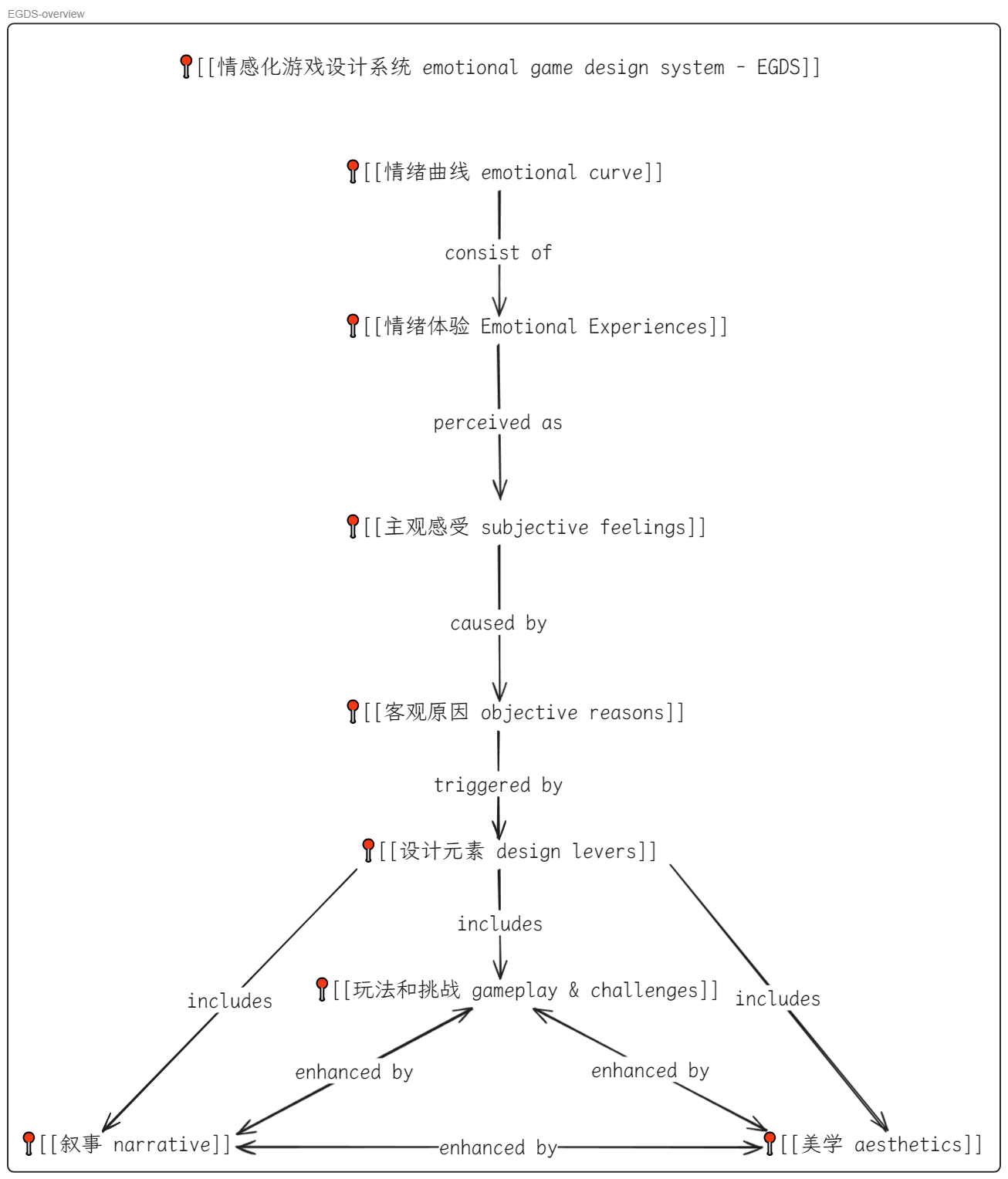

If we plot a game’s emotional experience over time — time on the X-axis, intensity on the Y-axis — we get an [[情绪曲线 emotional curve]]. Every turning point on that curve is a specific [[情绪体验 Emotional Experiences]]. These experiences are reflective in nature — what players feel in the moment is a set of [[主观感受 subjective feelings]]. Behind each feeling lies one or more [[客观原因 objective reasons]], themselves triggered by certain [[设计杠杆 design levers]].

If you push [[叙事 narrative]] to the extreme, you get novels.

Combine [[叙事 narrative]] with [[美学 aesthetics]], and you get film.

Combine all three — [[叙事 narrative]], [[美学 aesthetics]], and [[玩法和挑战 gameplay & challenges]] — and you get games in their ideal form.

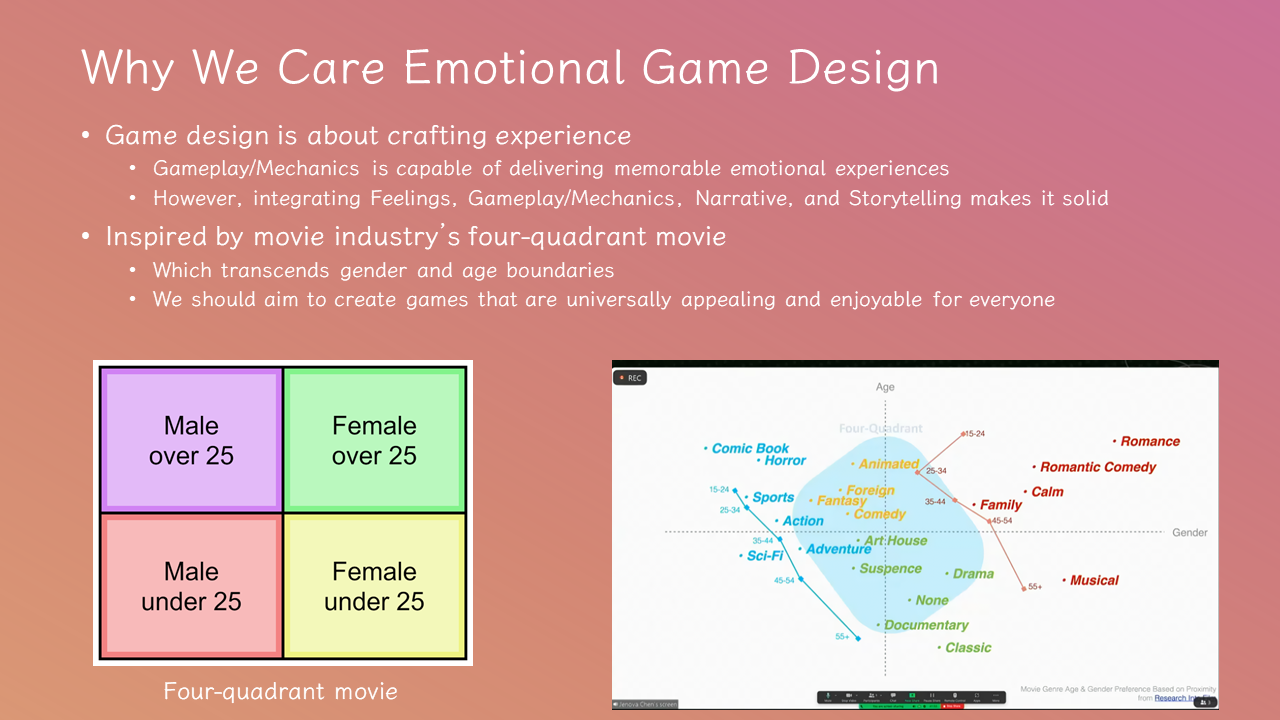

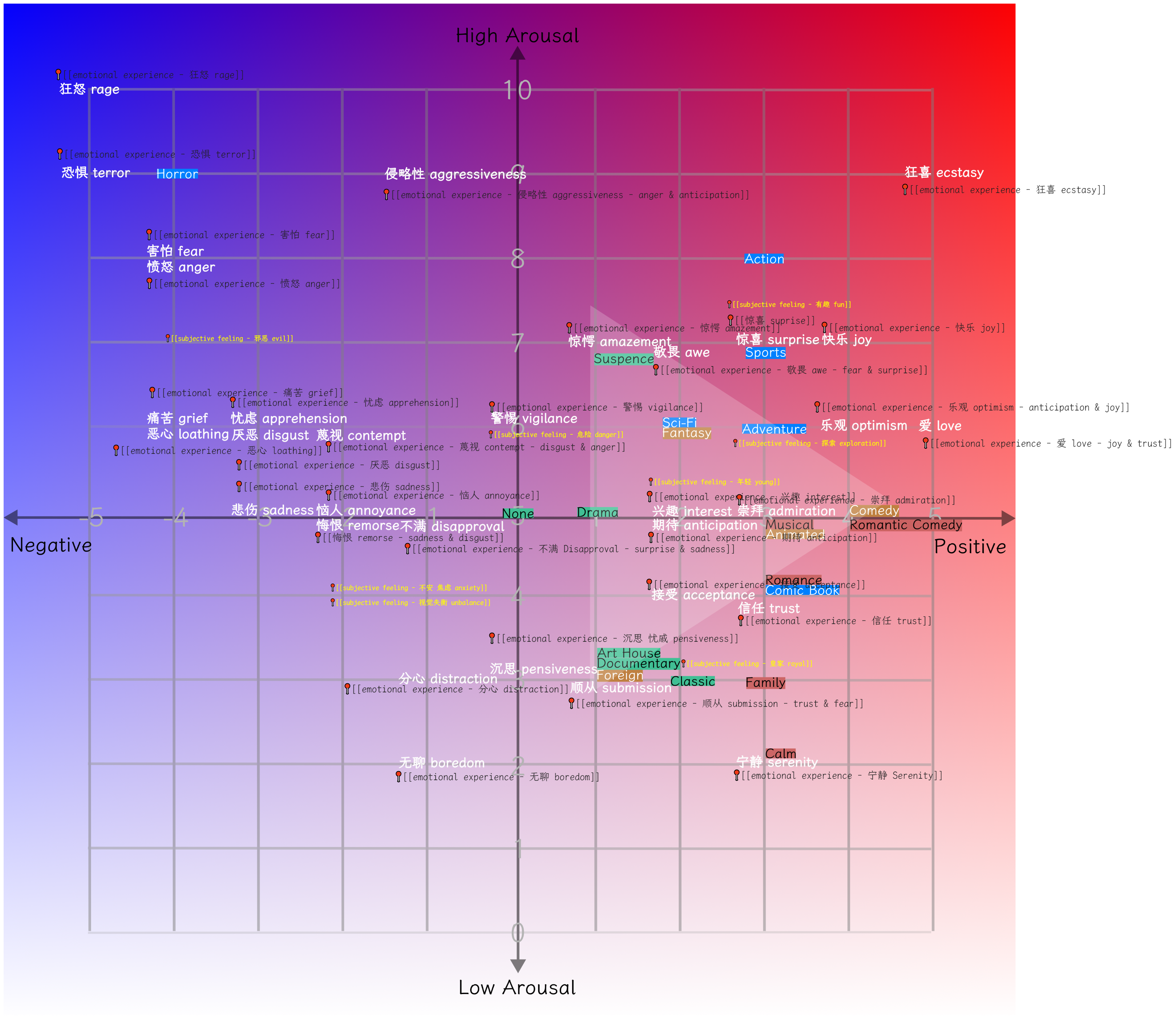

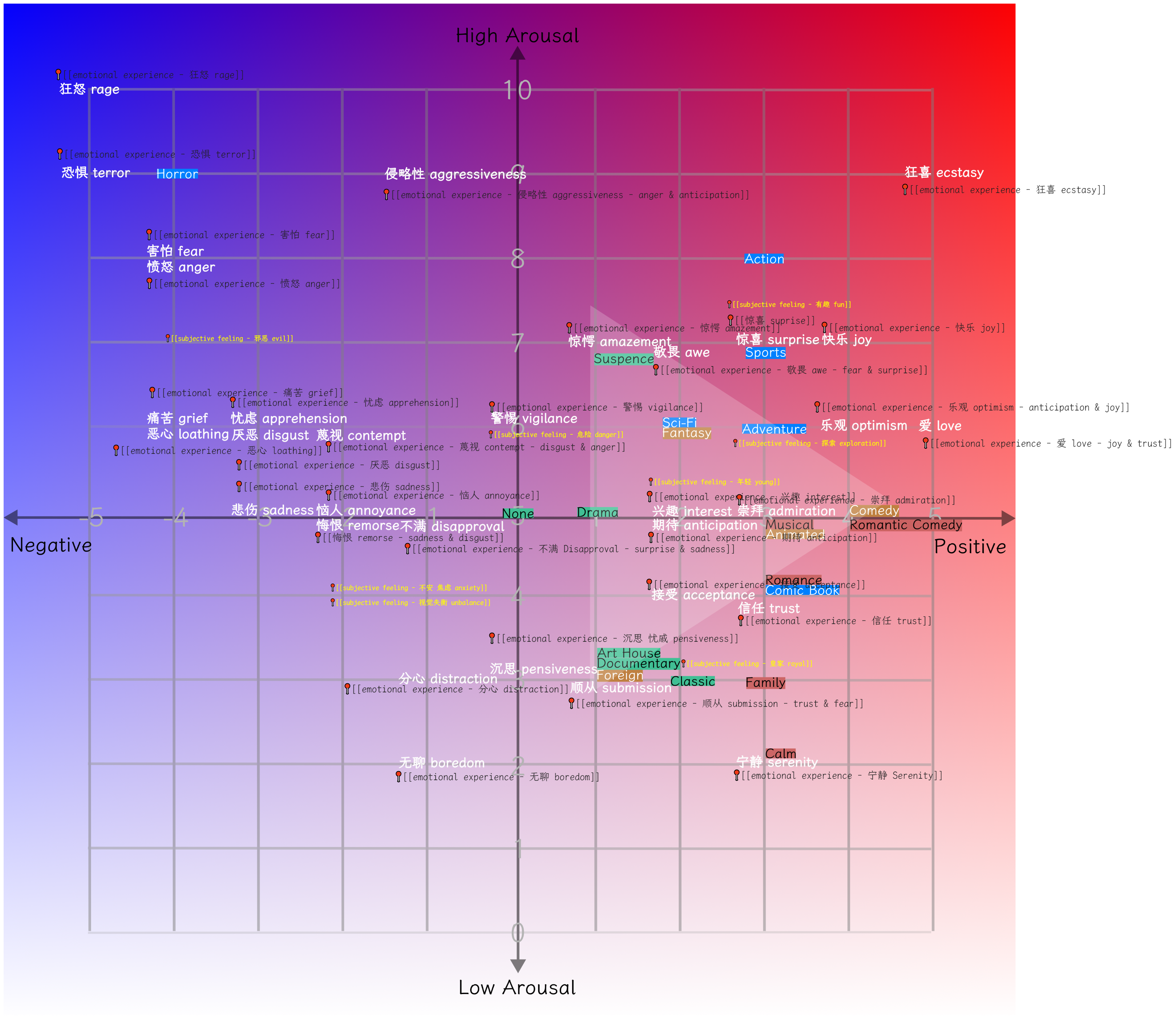

In his talk “Can We Experience Compassion through Play”, [[陈星汉 Jenova]] also mentioned that the film industry has long had the concept of the [[four-quadrant movie]] — films that cross gender (men and women both like them) and age (both adults and children love them):

Games, likewise, should strive to create unforgettable emotional experiences that cross age and gender — the transparent triangular area in the diagram, representing positive emotions with a certain level of arousal:

If film aims for “four-quadrant movies,” perhaps games should aim for “triangle games.”

- Current, irregularly updated EGDS system

- Previous posts about EGDS

Helping people like me know themselves better (2025– )

Building theories and frameworks is a long and slow process. EGDS is intended as a tool for industry use — a way to deconstruct and analyze experiences. Beyond that, I kept asking myself: what exactly do I want to do?

In May 2022, I read Comic Jung: An Illustrated Guide to the Inner Structure and learned about [[阴影 shadow]] as the unrecognized part of the unconscious.

In November 2022, I wrote a reflection on [[book - 人生的意义 The Meaning of Life]]: “After Reading The Meaning of Life”.

In February 2024, I used the Coze platform (with GPT-4-128K) to build a “Simulator of the Meaning of Life”.

In June 2024, I wrote “Thoughts on Games”.

In August 2025, a week after joining a friend for GMTK 2025, I used the same assets to make Slices of Shadows.

In September 2025, after playing [[game - 2015 - the beginner’s guide]] on a friend’s recommendation, I wrote my impressions.

These seemingly unrelated experiences began to converge.

“Gamifying Taoist philosophy” was the faint glow of the second light. EGDS is the tool I built for crafting emotional experiences. “Giving form to what already exists” — letting things that already are come into being through my hands — is my creative philosophy. And now, I feel like I can see the second light more clearly:

To create opportunities — for myself, and for those like me — to discover their shadows.

From Taoism’s view of life and death as one, its “non-action” and going-with-the-flow;

to Carl Jung’s analytical psychology, where a person’s life’s pursuit is individuation — discovering what lies hidden in the personal and collective unconscious and integrating it;

to [[The Collective Journey 集体之旅 - Jeff Gomez - 2017]], which suggests that in a post- [[The Hero’s Journey 英雄之旅 - Joseph Campbell]] world, each person only needs to be themselves, and the system as a whole will move forward — all of these have deeply shaped me.

I believe that when you design for yourself, you’re designing for a type of people like you. For a company, it makes sense to target a big market, because that’s where profit lies. But for an individual, the ideal path is to know yourself, and then, through your work, give people like you a chance to know themselves too.

I remember chatting with a friend, he almost joined for a game competition together with me long ago.

He said, “I’m more looking forward to your personal works.”

For a creator, that might be the biggest encourage.

Side Quest

Personal Knowledge Management (2020– )

Around 2019, as I read more and more papers, mind maps started to feel unmanageable. I couldn’t quickly find things I’d read. But I was too busy finishing my thesis to “sharpen the axe.”

Near graduation, I started rethinking this problem.

My initial use case was academic:

- I needed a proper way to take notes on papers I’d read.

- I needed to quickly retrieve specific content.

- And I needed these notes to form a network of connections.

Later, I realized that this scenario isn’t limited to academia. It applies to life in general:

- Any experience, book, movie, anime, video, or podcast that moves me should be able to enter the system.

While searching for tools, I discovered [[roam research]] and learned about [[双链 bi-directional link]]: wrapping content in [[ ]] to create a unique reference that updates everywhere it’s used. Then I found [[obsidian]], and everything that followed:

- How I met PKM and put it into practice

- A retrospective on developing the Obsidian Content Linker plugin

- Using the Zettelkasten method for PKM in Obsidian

- Using DeepSeek with Obsidian Web Clipper for fast clipping and summarization

- Reviewing my PKM in 2025

PKM is where all my experiences settle. As [[Neil Gaiman]] said, everything you experience becomes compost. There’s no rush. Take it slow.

Written in 2025

In [[book - 创作的基因 我所爱着的 MEME 们]], [[小岛秀夫 Kojima Hideo]] writes:

I don’t want people to remember my title; I want them to remember what I’ve done.

I want to live the rest of my life not for a title, but for my own mission.

That’s why, when I hand someone my business card, it says:

“Game Designer – Hideo Kojima.”

It’s very moving.

I still don’t quite know who I’m ultimately working for.

I’m not a game fanatic, nor a film buff.

I mostly watch anime, and read fewer books than I’d like.

Maybe what I need most are words and images.

How can I help people like me experience what I create?

I’m not making things so they’ll be played in some distant future — I’m making them because, right now, I want to.

Sometimes I wish there were “conversation designers” — people who love exploring grand topics —

But not exclusively.

If I’m always pouring things outward, I’ll eventually run dry.

So perhaps words are the most convenient medium.

Anim, music, games — the richer they are, the harder they are to convey; the more gaps there will be.

As an Experience Designer

As a Shadow Revealer

中文

起因

最近在看 [[创作的基因 - 我所爱着的 MEME 们 - 小岛秀夫]] 一书,在书中,[[小岛秀夫 Kojima Hideo]] 将 MEME 定义为“创造人与人之间连接的媒介”,并和大家介绍了那些他所喜欢的 MEME 们。

受其启发,我开始思考那些对我影响深远的 MEMES,但后来越写越多,渐觉可能最好还是先写那些对我最为重要的——我的人生之灯。

所谓人生之灯,或者说启明星,北极星,指南针… 就是愿意、渴望、不由自主、无法自已地想要一直做下去的事,直到死亡,或者灯灭。

后文的内容中有部分摘录自早年的邮件及课程论文。

无灯的混沌期(1998 - 2012)

第一次与计算机邂逅

“这个是什么课程?”

“暑期电脑课呀。”

“上这个课程可以干嘛?”

“你可以学会基本的电脑操作以及培养你的兴趣哦!”

“那好,我要报名。”

以上的对话发生在 2004 年的暑期,那时我六岁,小学一年级。

有一个“大屁股”,有着键盘、鼠标、主机、显示器和一堆不知道有什么用的各种颜色的线,要是长时间看着屏幕的话眼睛会疼。这便是我对于计算机的最初的印象,当然了,当时的我还不知道它的正式名称叫做计算机,我只知道它叫做电脑。

我已经无法回想起在那个暑期课程中我到底学了些什么,但有一个场景仍然记忆犹新,历历在目:

老师是个年轻男性,约莫三十来岁,有着一脸胡茬,刚才讲了一堆理论知识,但看着下面几十个活蹦乱跳的小学生,他知道刚才的可能都白讲了。叹了口气,他拍了拍手,这让吵闹的教室瞬间安静了一下,大家都抬起头,迷茫地看着他。

“刚才的那些理论知识大家不记得也没关系,你们以后会逐渐了解的,坐了这么久大家都累了吧?”他清了清嗓子,慢慢地说道。

“不累~”我们高兴地回答着,毕竟刚才根本没有认真听讲,只是在下面和小朋友们讲话罢了。

“额…”他有点不知所措。

“那大家想不想玩玩游戏呢?”他镇定了一下后笑着问。

“想!”听到‘游戏’二字,大家立马都兴奋起来。

“那大家就打开 IE 浏览器,嗯对,就是那个蓝色的字母 e,然后在地址栏,就是屏幕上方的那里的一个白框,在里面输入 www.guangwang.com,就是按键盘上的那一个个字母,这里面有一些小游戏哟,大家自己试着玩玩吧~”他一步一步,用着不那么专业但却十分浅显的语言带领我们走向计算机的世界。

也许当时的我并不会想到,多年后的自己,会坐在大学的宿舍桌前,用着自己的电脑,熟练地在键盘上敲击着,将这一段难以忘怀的记忆变成文字永远留存。

练习练习练习

“不要看键盘,要记住每一个键位的位置。”父亲站在背后,严肃地说。

“a…b…c…”我一个键一个键地按着,心里不停地想为什么不把这些字母都放在一起还要分开放呢。

“如果你要学一个东西就要把它学好,打字这些是最基本的东西,一定要熟练掌握才行”父亲说到,“今天的练习结束后可以玩半个小时。”说完后他便走出了房间。

我并没有做任何的回应,默默地将一个个字母输入进去,在之后便是把一个个汉字输入进去。慢慢的,慢慢的,我越来越快,当我身边的同学中已经没有人能够在金山打字通中的“生死逃亡”赢过我时,我知道,我已经对它很熟悉了。

第一盏灯 - 虚拟现实(2013 - 2021)

虚拟现实(2013 - 2017)

你有没有看过一部动漫叫做刀剑神域?

一切始自 [[刀剑神域 Sword Art Online]]。

初中时迷上了动漫,总是觉得动漫中那些异想天开的事件和情节有一种莫名的吸引力。大部分动漫都是看了就过了,我没有想到的是,其中一部动漫中的装置会成为我以后下定决心要研究的东西,也是这个东西,让我毅然决然地选择了理科,选择了计科专业。

这部动漫叫做“刀剑神域”,而那个装置便是沉浸式虚拟现实系统。

当然了,当时的我并不知道虚拟现实这个名词,更不用说 virtual reality 这种专业术语了,我当时甚至都不知道这个想法真的可以实现。每当别人问我我以后想干什么呀?我不知道如何向他解释这个沉浸式虚拟现实系统,所以我总是会沉思一会儿,问“你有没有看过一部动漫叫做刀剑神域?”

原来这是 VR

也许是因为我对历史年代记忆的无力,也许是因为我对政治的不感冒,也许是因为我对地理的不感兴趣,也许是因为那部刀剑神域在我的心中埋下的种子,在高中分科时,我毅然选择了理科。

我曾经尝试着自己接触编程,但根本不知道从何入手。和高二的数学老师表明意图之后,他推荐我看了 [[C Primer Plus 5th Edition]] 以及另一本现在想不起名字的,只记得好像是清华大学出版社出版的封面有白色和紫色元素的书籍。

但可能因为悟性不够,也无人可以讨论,书倒是翻翻看看,但实际上并没有很好地进行实操。后来学业渐忙,所以最终算是不了了之。当时并没有意识到自己可能没有那么擅长编程(毕竟连门都算不得入),这为后来埋下了一颗痛苦的种子。

眨眼间,我已经从一个初进高中的叛逆少年变成了一个即将离开高中奔向大学的应届高三考生。

上一届优秀的学长学姐们总是会在每年的一月份二月份左右回到高中母校,向学弟学妹们介绍自己就读的大学,以此激励后辈们不断奋勇向前,跨过高考这道坎。感谢高二时自己的奋斗让自己在高三时能够重回实验班,这也使得我能够接触到更多更优秀的学姐学长们。

某一天晚上他们过来宣讲大学,因为我们当时的班主任也是他们的班主任的缘故,我们有着大把的时间来向讲台上的学姐学长们提问,好让他们为我们答疑解惑。我在犹豫了很久之后,终于还是在课堂上没有站起身来问出我想问的问题。

下课,晚自习间的休息。我跑到上一届就读于清华大学的 L 学长面前,有些不好意思地问道:

“学长,你好,我有一个问题想问你。”

“问吧。”他笑着看着我。

“你有没有看过一部动漫叫做刀剑神域?”我摸摸头。

“额…”他看起来有些不知所措。

“看过,怎么啦?”

“那你一定知道里面有一种装置,就是那种你戴上头盔躺下去就可以进入另外一个世界的那种装置,那是什么技术啊?”

“啊,你说的应该是 VR 吧?”学长恍然大悟。

“VR?”我疑惑的挠头。

“就是 virtual reality,虚拟现实”学长自信的看着我说道。

“啊,原来这是 VR,应该就是那个啦,这具体是涉及什么专业的知识呀?我很想学那个,但不知道学什么专业好”我高兴的问着,这么多年来终于有一个人能够将它的名字叫出来了。

“嗯…”学长陷入了沉思。

“具体的我也不太清楚,只知道它主要是属于计算机领域的知识,但又不仅限于此,它相当于是一个综合性的技术,需要综合多学科的知识,比如计算机啊,图形成像啊,人工智能啊等等”学长为我娓娓道来。

“哦… 好的,谢谢学长!”虽然没有得到最终的答案,我还是高兴地道谢并离开了。

在那时我便下定决心,虽然我觉得现在的我已经很努力,压力很大了,但为了我的这个 VR 梦,我知道,我需要付出更多。

就决定是你了——计算机专业

从现在回看,其实很多学科都可以算是与虚拟现实,脑机接口,或是意识有关:从哲学层面可以思考意识与身体的关系;从神经学层面可以研究意识的神经原理;从生物学层面可以研究意识的生理基础和运作方式;从心理学层面可以探讨心灵与身体感知的关系等等… 但到了高三填报志愿时,闭塞的信息获取手段让我不知道该从何查起,看到的一些和虚拟现实直接相关的专业都是名不见经传的学校,一时让我没了头绪。但最终转念一想,无论什么方向,都绕不开实现层——不管怎样总得有人把它做出来吧?这样一来不管怎样都会需要计算机相关的知识。正因如此,我的所有志愿学校的第一专业都是计算机。

“砰”我关上今年的高考志愿指南,已经拿定了主意,这时距离出高考成绩已经过了两天。“我要报考计算机科学与技术专业”我这样和母亲说着,“好啊,妈妈支持你的决定”母亲笑着回答我,“但你要选择好学校呀”她又说道,“我知道,我是选专业不是选学校,但专业定了的情况下自然会考虑相同条件下更好的学校。”我肯定地说。

于是在填报志愿时,我的每一个志愿院校的第一志愿专业都是计算机科学与技术,其他的专业也是与计科相关的专业,我知道,我最终肯定会走上我想要的道路。

2016 年 7 月 12 日,在不知刷新了多少次页面,输入了多少次信息之后,我终于查到了自己的录取信息:恭喜考生被 xxx 大学计算机科学与技术专业录取,请于… 我不知自己是何种心情,不知是高兴还是失望,我只知道,我将在这里,度过我人生中不可替代的四年。

早早规划

尊敬的 W 导师:

您好!

我是 xx 大学 2016 级计科四班的学生 xxx。很荣幸能成为您的学生!

我也不和您绕弯子啦,发送这封邮件主要是因为我有一些问题渴望得到您的解答:我在很久之前就考虑过自己未来的发展方向:对 VR 技术及其相关产业进行研究学习与应用,但是目前我只知道需要对计算机图形学进行学习,本打算进入大学后加入一个相关领域的社团或组织进行知识储备和能力塑造,但经过我的一番咨询和查找后,并未发现校内存在着我意向中的社团或组织,只有一些工作室的工作内容中存在着 VR 技术的浅层应用,即使加入这些工作室也并不能帮助我进行相关内容的系统性学习。我目前处于比较迷茫的状态,不知道如何向我之前选定的道路坚定地迈步,因此我渴望得到您对于我日后发展与学习研究方向的一些意见与建议。

若有幸得到您的回复,我将感激不尽。

您的学生:xxx

2016.9.10

上面的邮件是我给班级导师发的第一封邮件, 当时初进校园, 一腔热血, 想着马上要做些什么来向着我的 VR 梦坚定迈步, 然而现实却不尽如人意。我让自己尽快冷静下来之后给导师发送了这封邮件。在导师的耐心帮忙下,我为自己制定了大学四年的一个初步的计划,并在之后为其增添了一些细节性的东西:

大一时做好技术中心的工作,充分了解用户需求。

大二时加入一个与 VR 相关的工作室,对 team 的运作做充分了解。积极参加 ACM 大赛,争取拿到奖项。争取拿下 GRE 考试并获取高分,进行短期留学或交换。

大三大四后加入数媒方面的实验室,对 VR 相关内容进行更加深入的了解学习。进行托福考试,尽量拿到高分,申请美国高校进行研究生学习。

当然了,在这四年中我会努力学习数学英语的相关内容,积极锻炼身体。

“既然选择了远方,便只顾风雨兼程。”周国平如是说,我如是想。

在路上

大一时按计划加入了学生会的技术中心(后来才逐渐意识到主要是在做视频),又加入了学校的一个设计工作室,在这里切实地接触到了虚拟现实开发。当时看了 [[Unity 虚拟现实开发圣典]] 和 [[Unity 虚拟现实开发实战]] 等书,跟着其中的教程一点点学习配置 SDK,接入手柄,制作 Demo… 17 年的暑假就这样过去了。

恰好翻到了 2017 年 9 月当时 W 导师的邮件,现在看来依然字字珠玑:

正如我常强调的, 计算机专业就是数学,编程,英语。如果偏离这三个方面,就会离计算机专业的发展越来越远。你现在需要明确自己要朝那个方向发展(工作,读研,出国,计算机还是换专业),需要什么。这样,才能义无反顾的做自己喜欢做的,正在做的事情,而不受周围各种纷繁热闹场面的干扰。

请判断自己正在做的事情,学的是技巧还是技术,靠的是直觉还是数学,用的是编辑还是编程。如果偏离了技术,数学和编程,那你就需要三思,自己还是否继续还在计算机方向的主路上发展了,是不是未来要换个专业方向。

最后,需要强调的是,计算机专业现在逐渐成为了类似英语、语文这样的基础专业。因此,扎实的编程,数学,英语能力,能使你成功面对未来工作中的各种挑战。请在工作、学习、生活中,注意分配好自己的时间,如果有冲突,以身体为重,学习为次,工作最次。另外在工作中,着重需要锻炼自己识人、用人,以及规划、管理和执行的能力。这些有关情商的能力,与扎实的计算机基础一样,对你的个人发展也同样至关重要。

能不能让大家都成为 NEO?(2018 - 2020)

18 年年初,经由学长学姐介绍,我到了 X 老师的公司实习,内容也是虚拟现实开发,当时大概是一个月的时间,制作一个类似火山游历的知识博览类型的 VR 教育项目。也是在 2018 年 1 月,我和学长 C 一起参与了主题为 Transmision 的 Global Game Jam,并制作了一款名为 For Love 的游戏,这是我所参与制作的第一个真正意义上的游戏。

经过这么一段时间的开发以来,我发现我好像没有那么擅长编程。一直以来因为数学能力不行,我也从来没有考虑过自己能走学术相关的道路。但和 X 老师讨论之后,发现其实有对数学能力要求相对较低的方向——人机交互(Human-Computer Interaction, HCI)。虚拟现实算是 HCI 下面的子学科,我也在 X 老师的建议下开始尝试进行大量的文献阅读,并尝试寻找适合的方向。

灵感总是在不经意间到来,但你需要为此做好准备。

在一次洗澡时,我突然有了灵感——受到了当时那段时间正好重看的两部电影([[movie - 盗梦空间 Inception]] 和 [[movie - 黑客帝国 The Matrix]])的启发:

虽然我们可能无法借助脑机接口技术,像 NEO 在黑客帝国的 Matrix 中那样,可以通过“载入”的方式,在短时间内学会大量的东西。但是否有可能可以参考盗梦空间中梦境的原则——半梦半醒之间,时间会变得更长,是否能借助这一点来改变人们在虚拟空间中的时间感知呢?

但在和心理学和生物学相关的老师聊天之后,我意识到了当前学界对于“半梦半醒”这一状态的可控性太差,几乎不太具有可操控性,所以最终决定后退一步,将研究重点放在“能否能操控虚拟现实环境下的用户时间感知?”这一主题。

让快乐的时间更长 让痛苦的时间更短(2019 - 2020)

有了想做的方向后,我开始更加集中地阅读相关的文献,最终读到了我的本科科研生涯最重要的参考文献:

文中用了一种简单易懂的实验性方法来探讨了在沉浸式虚拟环境(IVEs)中,人类对时间流逝的感知情况。结论是人们在 IVEs 中的时间感知并非恒定不变,而是由外部环境线索(即‘时间参照物’,Zeitgebers)和用户当前的认知资源占用情况(即‘认知负荷’)共同塑造的。更重要的是,高强度的认知负荷能够压倒并覆盖由环境线索所引发的感知效应。

简单来讲,他们采用了一种称为 dual-task 双任务的方法——被试需要同时完成两个任务,一个是计时任务,即游玩之后需要填写主观认知所经过的时间;另一个任务是需要玩家集中注意力的记忆任务(即前面所说的认知负载高)。玩家需要在完成认知任务之后提交他们觉得所经过的时间。

如果将最终的结果,即玩家所报告的主观时间作为因变量 Y,那么在他们的实验中的自变量主要就是 [[授时因子 zeitgebers]] (即外部环境中能够对体内生物节律造成影响的因素,这里他们所采用的是太阳的位置以及光影变化)和 [[认知负载 cognitive load]]。

在没有认知任务的情况下(无聊),时间流逝速度(太阳的移动速度及光影变化)对时间估计结果有显著影响,主观估计时间(689s)长于客观时间(600s)。

但如果有认知任务,那么时间流逝速度的更改几乎对时间估计结果没有影响,主观估计时间(~561s)短于客观时间(600s)。

受此启发,并在 X 老师的帮助下,我开始思考和构建可用于“操控”和“预测”虚拟现实环境下的时间感知的框架和方法。

一个现实的问题是——这项研究的价值在哪里?我的出发点是人们可以利用被调整的时间做自己想做的事,但这还不够有力。几番讨论之后,我最终想出了一个 slogan —— 让快乐的时间更长,让痛苦的时间更短(make happy longer, make bitter shorter)。

之后近一年的时间内,我便一直在探索相关的内容,最终以第一作者的身份在国际会议上发表了一篇论文。

简单来讲,在前文的基础上,我们不再满足于对于现象的描述,而是尝试着对“用户在虚拟现实环境下的时空感知”进行建模,以期对结果进行预测。即如果我们能够知道一些前提条件(性别、年龄、认知负载、心率、体温…),我们便能够在一定程度上预测用户的时间感知结果和临境感得分。在模型构建后,创建了 VR 环境下的“找不同”游戏,来对模型进行检验。

最终虽然对于临境感的预测接近真实值,但对于时间感知的预测结果并不理想。当时我最开始有些不能接受。但最终我也明白了一个道理——没有结果也是一种结果。对于科学实证研究而言,没有显著性并不意味着完全没有价值,这也能启发后来的研究者们尝试其他方向。

那是一段充实的时间,但也因为疫情的原因,我没能到场参与现场汇报,最终的口头报告是在线上进行的。有趣的是,主办方采取了某种类似游戏的在线虚拟房间的方式,让与会者们能够以 avatar 的方式在线上“见面”。

通过调控虚拟现实环境下的时间感知让用户具有更好的用户体验(2020 - 2022)

国内做虚拟现实+时间感知相关主题的研究者其实寥寥无几,其实放眼全球,也没有几个研究组在往这个方向探索,但国外高效在人机交互领域确实颇有实力,所以我还是决定依照原本的计划出国。

巧的是当时也在看 [[刀剑神域 Alicization]],其中桐人也提到了想要出国深造一事,深受触动。

当时因为绩点其实不算太好,所以没有直接选择直博,想的是先把硕士念完。美国的开销实在太大,香港和英国一年学制感觉没办法学到太多东西,最终综合考虑之下,选择了 CS Ranking 上排名靠前的欧洲强校。

在出国前的一段时间里,我读了一些和时间感知相关的书籍,并开始反思我所做研究的局限性。

因为我所采用的主要手段,除了认知负载这一和任务强相关的因素之外,其实是授时因子(自然界最强大的授时因子之一是光照,温度也是重要授时因子之一)。但授时因子的作用原理是调节体内的生物节律,从而让人们对于时间的感受“失真”。

举个简单的例子,当人们乘坐跨国飞机时,通常会感受到时差(jet leg)。这其实就是一种典型的外部授时因子与内部生物节律失调的现象——身体反应不过来外部环境的变化,所以体内外的钟“对不上”了。当时差现象发生时,人们通常都会感到难受——这也意味着如果我所做的研究方向走到极致,那可能就是在短时间内改变体内的生物节律/生物钟,这样很可能会对用户的身体造成不利的影响。这让我有些心灰意冷。

我们学校是授课与论文并行的两年制硕士,所以第一年的绝大部分时间都在学习各种不同的课程,也是在此期间学到了一些有趣的人机交互理论以及第一次玩到了 3D 打印机(人手一台,课程期间随便使用,结束后归还)。

到了第一年末尾的时候开始联系毕业论文的指导老师,因为我当时也在人机交互组里担任研究助理,所以顺便也就申请了老板 K 为我的论文指导老师。

我想做的方向依然没有变,我仍然想要改变用户在虚拟现实环境下的时间感知,但在和 K 老师讨论之后,我们再次回到了那个问题——这项研究的价值在哪里?讨论之后,K 老师觉得如果将改变时间感知本身作为结果没什么意思,但如果我们能将此作为手段,来改善或提高用户在虚拟现实环境下的用户体验,其价值为更高。

这便是我的硕士论文所研究的课题:

我们常听的一句话是“快乐的时光总是短暂的”,但经过实验,我发现在高社会密度(单位空间中具有更多人)的安静 VR 环境中,尽管用户的主观时间估计显著变长(与“时光飞逝”的预期正好相反),但他们的主观用户体验,特别是参与感(involvement)和总体满意度方面却有显著提升。我认为这其实和环境心理学以及社会心理学相关——在安静的无压环境下,社会密度的提升,即单位空间中有更多人(其实都是 AI),减弱了无聊感,增加了陪伴感,从而让参与感及整体用户体验得到提升。并且玩家的任务表现符合 [[社会促进效应 social facilitation]] 及 [[社会抑制效应 social inhibition]] —— 在有他人在场的情况下,人们对于简单任务(即在虚拟环境中尽可能拍掉更多不断上浮的泡泡)的表现通常更好,但对于复杂任务(即“觉得经过了 7 分钟后就停止”的计时任务)的表现通常更差。

经过硕士期间的科研训练后,收获最大的其实是批判性和探究思维——每一项实验设计的细节背后,都需要有对应的理论支撑,而不是简单的拍脑子决定。凡事都不烦问一个 WHY,即为什么要如此设计,如果回答不上来,那说明可能并没有想清楚。这其实对我后来的设计理念也产生了深远的影响。

硕士后期,由于个人原因,我最终没有继续读博,陪我走过近十年的第一盏灯,灭了。

第二盏灯 - 游戏(2021 - )

如果都是“坐牢”,那就找个“更想坐的”

没有灯的日子是焦虑不安的。

一直以来,我都在循着灯的方向前进,无论做的是什么,是曲或直,都是在不断“前进”。所谓灯啊,是这辈子可能都做不完的,所以总有做不完的事,正好我也闲不下来。但突然灯灭了,人也闲了下来。

我不知道我能从事什么样的工作,我大学期间的所有经历几乎都是和虚拟现实的学术相关。现在突然要回国找工作了,没了头绪。

在女友的建议下,我开始考虑 ToB 的产品经理,因为我没有那么强的同理心,所以可能做不好 ToC,ToB 又比较看中结构化思维,这也是科研不断训练的,所以算是强项,这是当时的想法。于是我开始准备 ToB 产品经理的秋招,因为没有实习经历,所以报了一个线上的产品班来做一份作品集。有了作品集之后便开始制作简历、投递、笔试、面试… 结果并不顺利。

我没有感到如以往那般的安心,我不知道我在向哪里前进,我需要灯。

然后我看到了一家游戏公司在网上招募了游戏策划体验营——可以通过线上参与的方式来完成一份体验分析报告。我的心思活络了起来,我可是从五岁左右就开始接触游戏,一直玩了这么多年,也涉猎过不少品类。虽然我的经历几乎都是和虚拟现实相关的科研,但仔细一想,我还做过一些游戏相关的项目,而且还承办过类似校园 game jam 的活动。如果和产品经理比起来,好像游戏策划是我更喜欢的方向,虽然灯并未出现,但如果工作就是“坐牢”,那么我宁愿找一个更喜欢地来“坐”。

于是我参与了这个网上的游戏策划体验营,重新准备简历、投递、笔试、面试…

我回看了我当时梳理的笔试和面试总结,我大概一共投递过 58 家企业,产品方面有 11 家进入了面试,拿到过 1 个 offer;游戏方向有 20 家进入了面试,拿到过 3 个 offer。我在 2021 年末拒绝了所拿到的产品 offer,接受了我拿到的第二个游戏策划的 offer。

我依旧迷茫。

道家哲学的游戏化表达 (2022 - 2023)

我开始尝试寻找新的灯。

距离回国还有一段时间,我开始从各种不同的渠道来了解尽可能多和游戏相关的知识。书籍、视频、播客…

直到我听到了一期机核的播客—— 何为游戏? 三个游戏人向世界提出一个问题 CLIPS vol.7。在其中,我听到了 [[叶梓涛]] 介绍他所做的和时间相关的游戏,这触动了我。

我开始思考,我想做的是什么样的游戏呢,我希望我所做的游戏能带有属于我的个人色彩。

隐约记得有一次和人探讨,为什么要拍照,怎样才算一张好的照片。布列松提出的观点是“决定性瞬间”,而我当时思考后的答案是“不可再现性”——如果换一个人来持机,按下快门的结果是相同的,这是否意味着主体性的消减,即由谁拍下根本就不重要?所以我想拍下只有我能拍下的照片,想做出只有我能做出的游戏。

什么是“我”?主体性又如何在游戏这一媒介中体现?回望过去的这么些年,我好像并没有什么可以拿得出手的技艺,但我确实受到了道家哲学的诸多影响——也许我要做的,是将道家哲学以游戏的方式呈现?

新的灯,出现了。

现在想来,不可再现性其实是一个伪命题,单向时空维度下,每一个瞬间都是不可再现的。道家哲学其实是去主体性的,但我却想将主体性嵌入作品中,不得不说有些冲突。

Yin Yang Messenger 算是我所做的第一个尝试:

灵感杂谈

本身想从阴阳出发,而 2D 平台跳跃算是现有工具和资源体系较为完善的。设计过程中其实受到了 鱼一元 001 大佬关于平台跳跃游戏中 物品(Item)、装置(Devices)、环境(Environment)、状态(Status)四元素讲解的启发。将阴阳作为状态元素引入,而后又从需要发挥阴阳作用以及克制阴阳作用的点出发,分别设计了能够帮助阴状态的善灵(以及配套的小猪拱箱子机制),以及会附身出窍(阴状态离体)状态的恶灵。

调皮鬼的设计倒是属于设计过程中的突发奇想,因为好的、坏的灵体都有了,那就设计一个亦正亦邪的吧!所以就有了调皮鬼。

恶犬设计其实思路来源于“鸡犬不宁”,以及能“开天眼”的狗。所以就是与阳状态不死不休,但又畏惧阴状态的设定。

整体其实经过了一个多月的思路反复,最终真正投入制作的时间可能也就一周左右。这要多亏了 Game Design and Development 2: 2D Platformer 课程打的底子。UI 框架及音乐音效都来自这里面,确实是非常不错的课程。

2022 年春,我拒绝了上一份 offer,接受了现在的这份工作。

2023 年,我开始做 [[Challenges for Game Designers]] 一书中的各种练习:

- CHAP2-Challenge1-Path A to B

- CHAP2-Challenge2-Territorial Acquisition

- CHAP2-Challenge3-Exploration

- CHAP2-Challenge4-Collection

- CHAP3-Challenge1-Bomb

- CHAP3-Challenge2-Maze

- CHAP3-Challenge3-Password

- CHAP3-Challenge4-Electricity

是的,我开始再次前进,但是这次我好像有些贪心,我想知道更多有关我在通往何方的事。我开始觉得做原型是永无止境的,我不知道下一步该如何继续。于是我在和领导的年度面谈上把问题抛向他:DEMO 的制作是永无止境的,设计师应该如何进行自我提升?

“游戏设计不仅仅是关于机制设计,游戏设计其实是体验设计。对于某种特定的体验,你需要尝试从不同方向来实现它,也许这一次你可以采用机制设计的方式,但下一次你应该尝试采用关卡设计的方式,再下一次尝试采用叙事的方式… 通过采用不同的方式来尝试实现和传达同一种体验,能够给予你更加全局的视角,不仅可以让你知道有哪些手段可以利用,也可以加深你和其他不同工种同事的理解和合作。”

我开始关注体验和情感设计,并尝试找到合适的方法。

跨越种族、年龄、性别的“三角游戏”(2024 - )

我回想起了之前听过的机核对于 [[陈星汉 Jenova Chen]] 的专访:

专访陈星汉 I -(游戏之路) - Jenova Chen

专访陈星汉 II - 《Journey》 - Jenova Chen

他提出了一个问题:“电影工业中,对于观众的情绪塑造和引发有着相对成熟的方法论,但游戏工业中目前好像还没有这样的方法论,能否构建?”

经由此,我翻看了 [[thatgamecompany]] 近年来在 GDC 上的演讲,开始构建 [[情感化游戏设计系统 emotional game design system - EGDS]]。

如果我们将整个游戏的情感体验以时间为横轴,强度为纵轴,那么我们会得到一条 [[情绪曲线 emotional curve]],这其中的每个转折点都是某种特定的 [[情绪体验 Emotional Experiences]]。情绪体验其实是反思性的,玩家们当下所体会到的其实都是某种 [[主观感受 subjective feelings]]。而这些主观感受背后其实都存在着某种 [[客观原因 objective reasons]]。这些客观原因都是由某种 [[设计杠杆 design levers]] 触发形成。

如果将 [[叙事 narrative]] 发挥到极致,其实就是小说;如果将 [[叙事 narrative]] 和 [[美学 aesthetics]] 结合起来,那么就是电影;如果能够结合 [[叙事 narrative]]、[[美学 aesthetics]] 和 [[玩法和挑战 gameplay & challenges]] 三者的力量,这就是理想形态下的游戏。

[[陈星汉 Jenova]] 在 Can We Experience Compassion through Play 这次演讲时,他也提到了,电影工业中其实早就已经有 [[four-quadrant movie]] 这样的概念——即超越性别(男人女人都爱看),超越年龄(大人小孩都爱看)的电影:

那么游戏的目标也应该是创造面向更广大群体的,跨越性别和年龄的,难忘的情感体验(图中透明三角部分指代的是具有正向的、且具有一定生理唤醒程度的情绪区域):

如果电影工业追求的是“四象限电影”,那么可能游戏工业追求的就是“三角游戏”。

帮助和自己类似的人更好地认识自己(2025 - )

理论和框架的建立是漫长而又缓慢的过程,EGDS 的定位其实是可供业界使用的某种解构和参考工具。在此之外,我又开始思考我到底想做什么。

2022 年 5 月,我看了 漫画荣格 内心深处结构的解析,了解了作为潜意识中未被发现部分的 [[阴影 shadow]] 概念。

2022 年 11 月,我写下了 [[book - 人生的意义 The Meaning of Life]] 一书的 读后感。

2024 年 2 月,我借助 Coze 平台所提供的 GPT4-128K 模型做了 人生意义模拟器。

2024 年 6 月,我写下了 游戏之于我。

2025 年 8 月,在和朋友参加完 GMTK 2025 之后的一周内,我基于相同的素材做了 Slices of Shadows。

2025 年 9 月,在玩了朋友推荐的 [[game - 2015 - the beginner’s guide]] 之后,我写下了 玩后感。

看似无关的经历似乎开始交汇。

“道家哲学的游戏化表达”是第二盏灯开始时微弱的光,EGDS 是我为了构建情绪体验所创建的工具,“将已然存在之物实体化”——即借我之手将本来存在之物呈现世间是我的创作理念,而到了今天,我好像看到了第二盏灯更清晰的样子:

为了自己,和如我一般的人,创造发现阴影的机会。

无论是道家哲学中死生一体,无为而治,顺其自然的影响;或是荣格心理学和精神分析中有关每个人一生的意义便是自己实现——即发现个人或集体潜意识中未发现的部分并将其内化的观点;亦或是 [[The Collective Journey 集体之旅 - Jeff Gomez - 2017]] 中所提到的在 [[The Hero’s Journey 英雄之旅 - Joseph Campbell]] 式微的情况下,每个人只需要做好自己,就能推动整个系统不断向前的观点,这些都对我造成了深远的影响。

我相信,针对自己一个人的需求,针对的就是如自己一般的一类人的需求。对于公司或者企业,瞄准一个大的市场当然是对的,因为这是利益最高的选择。但对于个人而言,理想情况下,所需要做的就是认识自己,并以此为契机让如自己一般的人也有机会了解他们自己。

想起来之前和很久之前差点一起组队参加一个游戏比赛的朋友聊天,“更期待你的个人作品”——对于一个创作者而言,可能这是最好的鼓励。

支线

个人知识管理 Personal Knowledge Management(2020 - )

从 2019 年左右,随着所读文献越来越多,我开始觉得思维导图变得有些难以管理,我没有办法能够快速找到我曾经看过的内容,但当时忙于将手头论文做完,没有空“磨刀”。在临近毕业时,我开始重新思考这件事。

我最开始面对的问题和场景是偏学术的:

- 对于所看过的论文,我需要有一种合适的方法对其进行记录

- 对于所记录的内容,我需要能够快速找到特定的内容

- 内容与内容之间需要能够以网状方式进行链接

但后来再次思考时,我觉得其实这种场景不仅针对学术,普通的生活场景也一样适用:

- 对于所有的经历、看过的书籍、电影、动漫、视频,听过的播客等,如果有所触动,也应该能够将这部分内容纳入体系中

在那时,在大量地寻找之下,我发现了 [[roam research]],并经由此了解到了所谓 [[双链 bi-directional link]] 的概念——以 [[]] 的语法将特定内容框选其中,被框定的内容具有唯一拷贝,能在所有被引用的地方同步更新。然后我接触到了 [[obsidian]],并有了这之后的一系列故事:

- 与 PKM 的相识和实践

- Obsidian Content Linker 插件开发回顾

- PKM 在 Obsidian 上的卡片盒笔记法实践

- 利用 Deepseek 结合 Obsidian Web Clipper 实现快速剪藏及内容总结

- 在 2025 审视我的 PKM

PKM 将是我所有经历沉淀的地方,正如 [[Neil Gaiman]] 所说,所有的经历都会成为养分。不用着急,慢慢来。

写在 2025

[[小岛秀夫 Kojima Hideo]] 在 [[book - 创作的基因 我所爱着的 MEME 们]] 一书中提到:

我不希望人们记住我的头衔,而是记住我做过些什么。我想不为了头衔,而是为了自身的使命度过余生。

所以我在交换名片时上面写着:

“Game Designer 小岛秀夫”

令人动容。

不知道自己到底在为谁而做

不迷游戏 不爱电影

多是动漫 少是书籍

也许我最需要的 可能是文字和画面

如何才能让如我一般的人 体验到我会做出的东西?

不是为了未来被玩到而做 只不过是当下之愿

有没有聊天师 喜欢宏大之事的探讨

但也不尽然 总是往外掏东西 总是不够用的

所以可能文字最便捷

动画 音乐 游戏 越丰富越难传达 曲折越多

As an Experience Designer

As a Shadow Revealer